Киргизский головной убор

Марсель Зейнуллин

Колпак

Колпак — этот старинный киргизский головной убор до сих пор очень популярен в республике.

В XIX веке производство колпаков было женским делом, а продавали их мужчины. Для изготовления колпака заказчик сдавал целое руно молодого ягнёнка и руно брали в качестве оплаты.

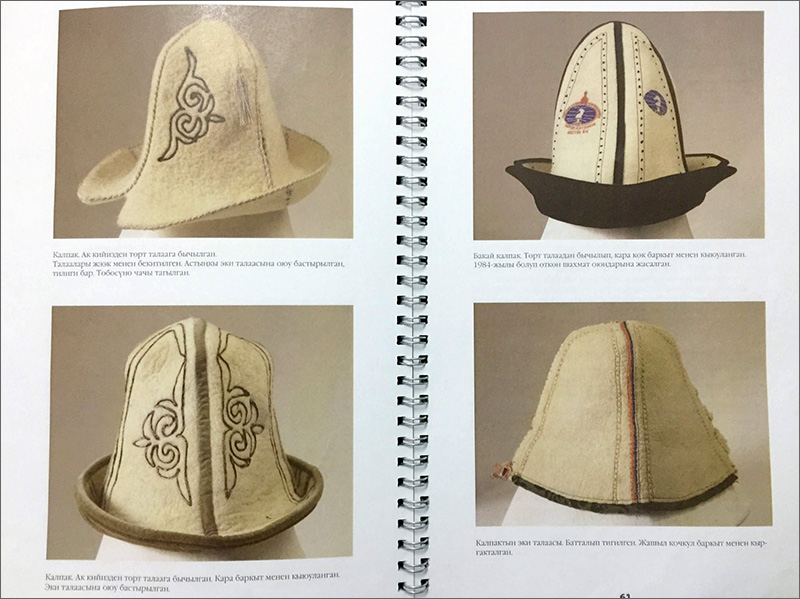

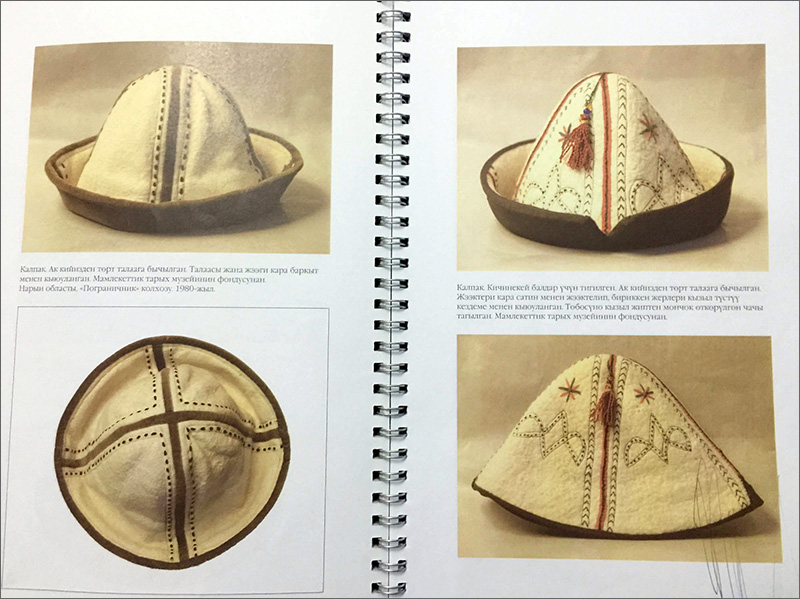

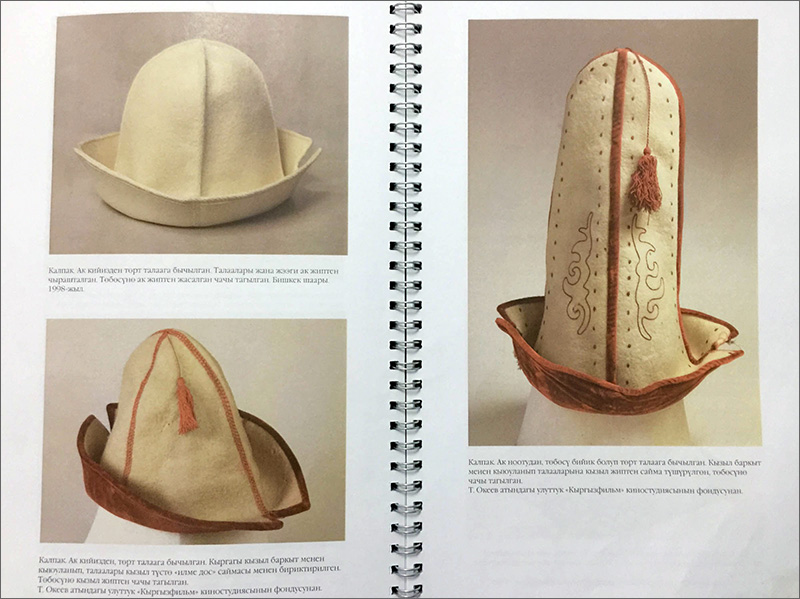

Колпаки шили из четырёх клиньев, расширяющихся книзу. По бокам клинья не сшивали, что позволяет поднимать или опускать поля, защищая глаза от яркого солнца. Верх украшали кисточкой.

Киргизские колпаки были разнообразны в покрое. Колпаки знати были с высокой тульей, поля колпака подшивали чёрным бархатом. Бедные киргизы свои головные уборы оторачивали сатином, а детские колпаки украшали красным бархатом или красной материей.

Разновидность колпака — ай колпай — была без разрезных полей. Войлочный колпак носят и другие народы Средней Азии. Появление его в Средней Азии относится к XIII веку.

Малахай

Малахай — особый вид головного убора, отличительная особенность которого — длинный, спускающийся на спину назатыльник, соединённый с удлинёнными наушниками. Его изготовляли из меха лисы, реже из меха молодого барана или оленя, а верх покрывали тканью.

Малахаем называли также широкий кафтан без пояса.

Тебетей

Тебетей — распространённый зимний головной убор, непременная часть мужского киргизского национального костюма. Он имеет плоскую четырёхклинную тулью и шьют его, как правило, из бархата или сукна, отделывают чаще всего лисьим мехом или куницей, а в районах Тянь-Шаня — мехом чёрного барашка. Кызыл тебетей — красная шапка. Её надевали на голову при возведении на ханство.

В прошлом существовал обычай: если гонца посылал важный начальник, то его «визитной карточкой» был предъявленный гонцом тебетей этого начальника.

«Брось ей свой чапан, я тебе подарю другой, шёлковый».

В.Ян. Чингис-хан.

Чапан

Чапан — мужская и женская длинная одежда типа халата. Без чапана выходить из дома считалось неприличным. Шьют чапан на вате или на верблюжьей шерсти с ситцевой подкладкой. В старину подкладку делали из маты — дешёвой белой или набивной хлопчатобумажной ткани. Сверху чапан покрывали бархатом, сукном, вельветом. В настоящее время чапаны носят лишь пожилые люди.

Существует несколько вариантов этой одежды, вызванных этническими различиями: найгут чапан — широкий туникообразный халат, рукава с ластовицей, вшитые под прямым углом; каптама чапан — покрой свободный, рукава вшивные с округлой проймой и чапан прямой узкий, с боковыми разрезами. Подол и рукава обычно обшиваются шнуром.

Кементай

Кементай — широкий войлочный халат. Этот одежда главным образом скотоводов: она защищает от холода и дождя. В прошлом белый богато отделанный кементай носили зажиточные киргизы.

Элечек

Элечек — женский головной убор в виде тюрбана. В полном виде он состоит из трёх частей: на голову надевалась шапочка с накосником, поверх неё небольшой прямоугольный кусок ткани, закрывающий шею и сшитый под подбородком; поверх всего — чалма из белой материи.

У разных родоплеменных групп Киргизии женская чалма имела различные формы — от простой накрутки до сложных сооружений, слегка напоминающих русскую рогатую кику.

В Киргизии чалма получила большое распространение.

Её называли калёк, но у южных и северных киргизов — элечек. Это же название бытовало и у некоторых групп казахов. В первый раз элечек надевали молодой, отправляя в дом мужа, тем самым подчёркивая переход её в другую возрастную группу. В свадебном пожелании молодухе говорилось: «Пусть твой белый элечек не спадает с твоей головы». Это было пожелание долгого семейного счастья.

Элечек носили зимой и летом, без него не было принято выходить из юрты даже за водой.

«Радио Азаттык» — киргизская редакция «Радио Свобода» только что сообщило, что депутаты Киргизии подготовили проект закона, обязывающий президента, премьер-министра и спикера парламента надевать во время официальных приемов и зарубежных визитов национальный головной убор ак калпак (белый колпак). Проект закона также обязывает спортсменов носить национальный головной убор на международных соревнованиях. По мнению авторов документа, это необходимо для «духовного развития и сохранения многовековой традиции киргизского народа» и для того, чтобы «повысить узнаваемость народа Киргизии». Законопроект приравнивает ак калпак к государственному флагу, гербу и гимну.

Калпак – это кыргызский национальный мужской головной убор. Его называют “ак калпак” (белый колпак), так как шьется в основном из белого войлока.

Ак калпак мужчины начали носить в Средней Азии в древние времена, c XIII векa. Eго надевали от хана до бедняка, от молодых джигитов до аксакалов. Какой народ и кто именно изобрел этот головной убор, сейчас уже не узнать, но почти с уверенностью можно сказать, что кыргызы — единственные, кто до сих пор носит его в массовом порядке.

Калпак не только дополнял традиционную мужскую одежду, состоящую из войлочного или овчинного пальто и сапог, но и был главным атрибутом в установлении социальной принадлежности его носителя. Богатый человек носил калпак повыше – тот как бы прибавлял роста и делал человека более импозантным. Всаднику же калпак придавал мужественность благодаря устремленным вперед изогнутым углам. И именно в нем исторически выработался стойкий художественный вкус, уходящий своими корнями в глубину веков.

Для калпачного войлока служит вымытая, вычищенная, вычесанная, нигде не использованная белая тонкорунная шерсть. После изготовления войлока, его художественно кроят, а потом вырезают.

В XIX веке производство колпаков было женским делом, а продавали их мужчины. Для изготовления калпака заказчик сдавал целое руно молодого ягнёнка и руно брали в качестве оплаты.

Каждый элемент калпака не случаен. Этот старинный национальный головной убор шьется из четырех клиньев, расширяющихся книзу, по бокам клинья до конца не сшивают, что позволяет поднимать или опускать поля, защищая глаза от яркого солнца высокогорья.

На макушке калпака пересекаются 4 линии окантовки:

1.Олицетворение солнца.

2.Символ жизни, бытия и существования.

Верх обязательно украшает кисточка. Она должна всегда находиться спереди: кисточка символизирует арчу, которая у кыргызов ассоциируется с вечностью.

Кисточки на макушке:

1. Олицетворение потомства и пускание глубоких корней.

2. Символ мир, достатка и сытой жизни.

3.Олицетворяет радостную молодость и почтенную старость.

Разновидность колпака — ай калпай, была без разрезных полей. А уж об орнаментах, украшающих белый войлок калпака, сложены сотни легенд.

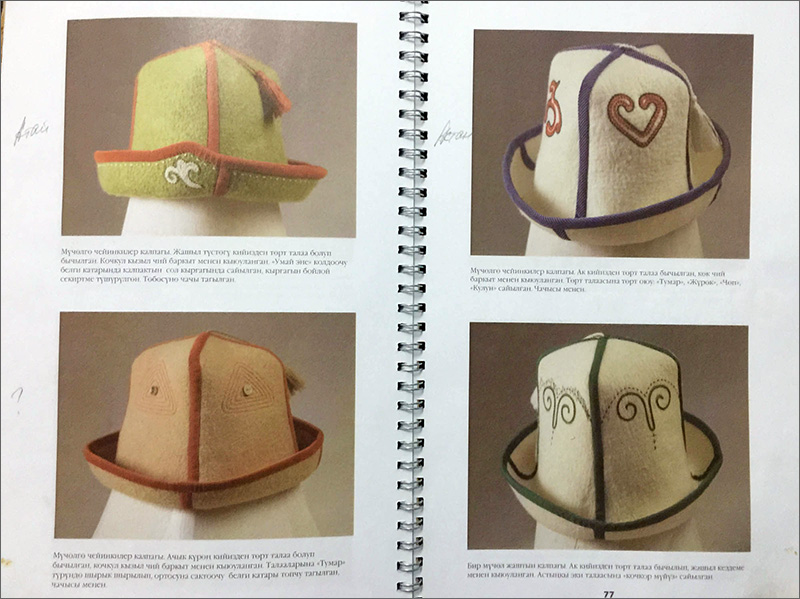

Существует около 80 видов калпака. Делятся они по форме, сложности изготовления, значению и, конечно же, цвету. Точнее сам ак калпак, на то и “ак”, что всегда традиционно должен оставаться белым, а вот окантовка меняется в зависимости от возраста.

Зеленая или красная окантовка – детский калпак. Его надевали мальчики. Зеленый цвет — символ молодости, и он показывал, что они находятся в начале своего жизненного пути и должны всему учиться

Синяя или голубая окантовка – юношеский ак калпак. В таком цвете ходили молодые люди после 20 лет. Цвет неба говорил о росте и взрослении.

Калпак с коричневым кантом надевали мужчины за 30, когда уже росла семья, главы семей накопили достаточно жизненного опыта и могли приносить пользу своей родине.

Коричневый на бежевый цвет окантовки мужчины меняли уже в зрелом возрасте, после сорока. Когда могли подавать пример другим, подрастающему поколению.

Черный кант появлялся на калпаке мужчины, перешагнувшего 60-летний рубеж. Черная линия на белом фоне означает мудрость. А вот если пожилой вдовец надевал белый калпак с каймой из черного войлока, это означало: повзрослевшие дети разрешили ему жениться во второй раз.

Самый почетный полностью белый калпак — головной убор старейшин, аксакалов. Дарят его только в знак признания лидерства человека.

Парадная форма кыргызстанцев на различных официальных мероприятиях, спортсменов из КР на международных соревнованиях обязательно включает в себя именно белый калпак. При назначении на должность либо избрании чиновников их обязательно чествуют белым калпаком: традиция дарения калпака в суверенном Кыргызстане вошла даже в государственный этикет!

Считается, что парламентскому государству как нельзя лучше соответствует именно калпак, как самый демократичный головной убор. Также его называют и самым мобильным, и самым практичным: калпак благодаря окаймленным клиньям можно сложить вчетверо без ущерба для его формы; можно вывернуть наизнанку, ведь изготавливается он из мягкого войлока; в непогоду калпак не пропускает дождь и снег и согревает, а в жаркие дни – охлаждает.

В эпосе “Манас” кыргызский народ характеризуется как “народ, носящий белый калпак, вершина которого белая, как вершины Тянь-Шаньских гор, а основание темное, как подножие гор”.

B 2011 году даже учредили специальный национальный праздник с целью популяризации национального головного убора. Празднуют его 5 марта.

В этот день в школах и лицеях традиционно проходят классные часы на тему о калпаке, в музеях и театрах – презентации на тему исторических корней происхождения калпака, в столице организуются всевозможные флешмобы, активисты молодежных движений даже выходят на праздничный парад, учащиеся школ и студенты вузов устраивают различные национальные игры на центральной площади, исполняют танец кочевников “Кара жорго”.

Огромный, специально изготовленный к этому случаю, 3-метровый калпак традиционно проносят по центру Бишкека и мимо столичной мэрии, а на площади Ала-Тоо уже несколько лет подряд организуется праздничный концерт.

По данным пресс-службы мэрии Бишкека, самый крупный в мире ак калпак – это точная копия традиционного головного убора, изготовленная в соответствии со всеми традициями из естественных материалов.

И ак калпак идет всем. Узнаете знаменитостей?

Фото из Интернета

В Кыргызстане День ак-калпака отмечается 5 марта.

Не так прост ак-калпак, как может показаться на первый взгляд. Раньше было достаточно одного взгляда на этот национальный мужской головной убор, чтобы узнать, откуда родом джигит, сколько лет ему, каков его социальный и семейный статус. Сегодня об этом удивительном и для многих утерянном «языке» калпака знают единицы.

Тайный код

Издавна ак-калпак делали только из войлока белого цвета. Его выкройка достаточно проста: четыре расширяющихся клина. Снизу они не сшиваются, что позволяет поднимать или опускать поля, а верх изделия украшают кисточкой.

Фото ИА «24.kg». Болот Дыйканбаев. Каждый элемент калпака имеет огромное значение

«Сегодня многих традиций, к сожалению, не придерживаются. Даже аксакалы не всегда знают все нюансы», — говорит знаток национальных традиций, частный предприниматель Болотбек Дыйканбаев.Болотбек Дыйканбаев рассказал, что каждый элемент калпака имеет огромное значение. Если, например, цвет окантовки и отворот зеленые, значит, владельцу 12 лет.

«Орнамент по-кыргызски называется «оймо». На детском головном уборе имеется четыре «лепестка», которые направлены в разные стороны. Этот узор называется «умай эне». Его вышивали на детских принадлежностях, так как считалось, что мать Умай охраняет ребенка во сне от злых духов», — объяснил он.

Как правильно искать жену

Когда молодому человеку исполнялось 24 года, цвет окантовки менялся на голубой. Соответственно менялся и узор: он вытягивался в две стороны. Это означало, что обладатель ак-калпака уже вполне взрослый и может воевать, может защищать свой дом.

Еще в недавние времена достаточно было взглянуть на отворот ак-калпака, чтобы понять, например, что джигит ищет невесту. В этом случае он надевал калпак с красными или бордовыми отворотами.

Если мужчине исполнялось 36 лет, кант на головном уборе следовало заменить на коричневый, а в 48 — на бежевый. Любой встречный читал: этот мужчина может подавать пример подрастающему поколению. Черный появлялся на калпаке мужчины, перешагнувшего 60-летний рубеж. Если же вдовец решался второй раз жениться, то надевал белый калпак с каймой из черного войлока.

Фото ИА «24.kg». Сравните, калпак китайский и современный

«Когда отвороты белые, а узоры смотрят вверх и вниз, это значит, что перед вами уважаемый человек, руководитель, начальник. Значение имеет и высота колпака: чем он выше, тем больший перед вами начальник. Самый высокий калпак должен быть у президента. Кочевники много не говорили, они по головному убору издалека понимали, кто перед ним», — улыбается знаток.

Помни корни свои

Но не только выбор цвета рассказывал о мужчине. Разрез клиньев на ак-калпаке давал понять, какого роду-племени джигит.

Разрез спереди был у представителей правого крыла. По обоим бокам — левого. А вот у «средних» родов, на кыргызском «ичкилик», головной убор вообще был без разрезов.

Мне рассказывал о символах на калпаке мой отец, а ему – его отец, а тому – его отец. Я сын чабана. Когда мы летом выезжали на джайлоо, то по ночам, охраняя скот, он мне рассказывал истории, легенды нашего народа.

Болотбек Дыйканбаев

«Сейчас многие и не знают, как и какие калпаки носить. Некоторые вышивают орхоно-енисейские буквы, племенные знаки. Но я считаю, что этого делать нельзя. Кыргызы не должны искусственно делиться, есть историческое деление, этого достаточно», — говорит собеседник.

Те, кто шьют национальные головные уборы, тоже не знают всех тонкостей. Они руководствуются принципом: красиво — и ладно.

Беречь, но не навязывать

Хранитель традиций убежден, что относиться к национальному убору следует с большим уважением. Нельзя дарить другому человеку собственный калпак, кидать его, играть им или оставлять на земле. Пренебрегая калпаком, его обладатель унижает сам себя.

Читайте по теме

«У кыргызов есть пословица, которую можно перевести так: если шапку снял, то и голову потерял. Калпак — ценный подарок уважаемым людям и близким. Но, думаю, нельзя никого заставлять его носить. Вот в Жогорку Кенеше говорят, что чуть ли не каждый госслужащий должен носить калпак. Кого заставлять? Если русский, узбек, таджик, кореец, да и сам кыргыз сидят в министерстве — они должны калпак носить? Смешно. Если чиновник захочет, пусть носит. Но заставлять… У каждой нации есть свои традиции, своя одежда… Мы живем в современном мире, в XXI веке», — считает Болотбек Дыйканбаев.Китайский калпак из синтетики — это дешевка. Поэтому такой калпак даже в мусорном баке можно увидеть. И это плохо.

Болотбек Дыйканбаев

Традиции в новом исполнении

В студии дизайнера-ремесленника Бурмы Бекишевой глаза разбегаются от разных по цвету калпаков. Сегодня такие в моде. Яркие стилизованные головные уборы пользуются спросом у молодежи. Их — в отличие от классических — могут носить и представительницы прекрасного пола.

«Все начинается с выбора сырья. Оно должно быть качественным. Есть войлок ручного изготовления и фабричный. В последнее время калпаки шьют из сырья разных цветов. Получаются такие современные этно-калпаки. Их часто сочетают с цветными стегаными чапанами. Калпак тем самым как бы переживает второе рождение», — рассказывает мастерица.

Фото ИА «24.kg». Выкройка калпака достаточно проста

Бурма Бекишева к такой трансформации относится с пониманием, считая, что в эпоху глобализации кыргызам необходимо сохраниться как этнос.

Чем мы, кыргызы, известны другим людям? Нашей юртой, нашей одеждой и нашим языком, культурой. Это и есть национальная идентификация. И хорошо, что молодежь сегодня с удовольствием носит национальную одежду, головные уборы.

Бурма Бекишева

История, рассказанная орнаментом

Фото ИА «24.kg». Бурма Бекишева. Узоры бывают разными

Цветные калпаки Бурма Бекишева узорами не украшает, они и без этого яркие. Но о том, что зашифровано в орнаменте, знает не понаслышке: долгие годы преподавала в школе, шила шырдаки, сумки, головные уборы.

«Каждый из узоров несет особый смысл, каждый можно прочитать. Точнее, раньше можно было. Сейчас же часто встречаются узоры ни о чем. Смотришь, набор отдельных элементов, не связанных между собой, — собачий хвост, звезда, человек… Или вообще женский узор на мужском калпаке. Это недопустимо. Нельзя путать мужские и женские орнаменты, потому что каждый из них несет свою энергетику. Если вижу, что обладатель такой шляпы настроен доброжелательно, подхожу, говорю ему об этом», — рассказывает Бурма Бекишева.

Орнаменты делятся на растительные, бытовые, животные и космогонические (солнце, луна, звезды, явления природы).

Новый поворот

По словам мастерицы, привнесли свою лепту в национальный наряд и Всемирные игры кочевников. Сейчас часто на калпаках, одежде, аксессуарах можно встретить эмблему Игр, стилизованную под петроглиф.

Раньше кыргызская женщина никогда не носила калпак. Да и сегодня не наденет головной убор, выполненный в традиционном мужском стиле.

А вот современный калпак вполне может стать частью женского гардероба, как джинсы, кепи и другие прежде сугубо мужские вещи. Как правило, это красные калпаки с рисунком ала-кийиза, украшением к ним идет брошь.

«Раньше вся информация передавалась от матери к дочери, от отца к сыну. Но сейчас мало тех, кто может расшифровать орнамент. Моя мама учила меня технологии кийиза: показывала, как обрабатывается шерсть, как закатывается она в чий, как красят. Действия родителей дают хороший пример детям. Не зря говорят, что когда ученик готов, учитель всегда найдется. Это народная культура, наследие», — говорит Бурма Бекишева.

Это простая геометрия и арифметика, но в них вся соль.

Бурма Бекишева

Что носят на голове мужчины Центральной Азии

На протяжении всей своей истории жители стран Центральной Азии очень бережно и с особым почтением относились к головным уборам. В регионе существует множество традиций, связанных, так или иначе, с шапками.

К примеру, если кто-то сдернет с головы другого головной убор, это будет воспринято как чудовищное оскорбление. Если человек, вернувшись домой, кинет свой головной убор небрежно, это может сулить ему годами неудач и несчастий.

У каждого народа Центральной Азии есть свой национальный мужской головной убор. В чем разница между казахским тебетеем и кыргызским калпаком, чем узбекская тюбетейка отличается от таджикской и туркменской, рассказывает Kaktakto.

Виды головных уборов

В Казахстане и Кыргызстане летом мужчины носят калпак, сделанный из войлока. Казахские мужчины также летом носили круглые шапочки, отделанные мехом, – борик.

Фото: liveinternet.ru

Фото: liveinternet.ruЗимой мужчины Казахстана носили «тымак» или треух, в Кыргызстане – тебетей и малахай.

В Узбекистане и Таджикистане самыми распространенными видами мужских головных уборов были тюбетейки.

В Узбекистане их называют дуппи, в Таджикистане – токи. В Туркменистане носят папахи и маленькие шапочки – тахья.

Материал изготовления и форма

Казахский и кыргызский калпак шили из войлока. Но на этом их сходство заканчивается. Казахский калпак сшивается из двух одинаковых половинок и имеет высокую и зауженную тулью.

фото: pintrest.com

фото: pintrest.comКыргызский калпак сшивался из четырех клиньев, расширяющихся книзу. По бокам клинья сшивались не до конца, что позволяет опускать или поднимать края, защищая глаза от солнца.

Фото: kabar.kg

Фото: kabar.kgКрая калпака отделывались черным бархатом у богатых и сатином у бедных. Детям края калпаков никак не украшали.

Казахская знать носила «айыр калпак» — головной убор в виде конуса, поля которой загибались вверх. Внутренняя часть калпака отделывалась плотной тканью или войлоком. Внешняя часть украшалась атласом или бархатом. Шитье выполнялось золотой нитью.

Фото: Официальный сайт музея «Дом шляп»

Фото: Официальный сайт музея «Дом шляп»Кыргызская знать носила калпаки из белоснежного войлока, по высоте сильно отличавшиеся от калпаков простолюдинов. Вышивка на калпаках выполнялась золотой или серебряной нитью.

Фото: al-khanjar.livejournal.

Фото: al-khanjar.livejournal.Зимние шапки казахских мужчин изготавливались из войлока и обтягивались тканью.

Казахский тымак состоял из тульи и четырех клиньев. Затылочная часть шапки и наушные клинья обшивались пушистым мехом, чаще лисьим, а широкие поля защищали шею и плечи от снега и дождя.

Фото: Вечерний Алматы

Фото: Вечерний АлматыКыргызский тебетей имел плоскую четырехклинную тулью и изготавливался из бархата или сукна. Отделывали тебетеи мехом лисы или куницы, а в районах Тань-Шаня мехом черного барана.

Фото: kmb3.hostenko.com

Фото: kmb3.hostenko.comТакже кыргызские мужчины зимой носили малахаи. Его отличительной особенностью был длинный, спускающийся на спину назатыльник, соединенный с удлиненными наушниками. Его изготовляли из меха лисы, реже из меха молодого барана или оленя. Верх малахая покрывали плотной тканью.

Фото: forum-eurasica.ru

Фото: forum-eurasica.ruТюбетейка произошло от татарского «тюбете»: тюбе — верх, вершина. Узбекское название этих шапочек — «дуппи» или «калпок».

Условно дуппи разделяют на несколько групп: ташкентскую, бухарскую, самаркандскую, ферганскую, хорезмско-каракалпакскую и кашкадарьинско-сурхандарьинскую.

Традиционно тюбетейки изготавливают из мягкой или твердой ткани, декорируют вышивкой или бисером, придают круглую или квадратную форму.

Фото: Dreamstime

Фото: DreamstimeКрай тюбетейки обшивается также узкой полоской черного бархата или сатина. В этом случае орнамент околыша тюбетейки является продолжением орнамента донца.

Узоры, вышитые на тесьме золотой и серебряной нитью («зехи курта»), указывали на высокий социальный статус обладателя тюбетейки или на сакральность события, в связи с которым ее надевали.

Таджикский национальный головной убор — тюбетейка или токи — распространен в стране не только как музейный экспонат. Ношение головных уборов во время свадебных церемоний и траурных мероприятий строго обязательно.

На севере Таджикистана мужская тюбетейка четырехугольная, а на юге и востоке страны — округлой формы.

фото: wkipedia

фото: wkipediaТуркменские папахи шились из серого или золотистого каракуля, пышного меха куницы, лисы или ондатры.

Фото: turkmenistan.gov.tm

Фото: turkmenistan.gov.tmДлинношерстные шапки делали также из шкур особой породы баранов с шелковистой и кудрявой шерстью и из козьих шкур ангорской породы. Все шапки имели стеганую подкладку и могли выдержать сильные сабельные удары. Легкая, элегантная папаха наилучшим образом приспособлена для военных походов и езды верхом.

Папахи одевались на маленькие шапочки – тахья. Они изготавливались из сатина, бархата, шелка или ситца.

Фото: mogilew.by

Фото: mogilew.byУкрашение шапок

Казахские и кыргызские калпаки украшались вышивкой. Повседневные – черным орнаментом, чаще всего растительным. Верх калпака украшался кисточкой.

Фото: kabar.kg

Фото: kabar.kgПраздничные калпаки, а также головные уборы знати украшались золотой или серебряной нитью.

Украшением зимних головных уборов были меха, которыми оторачивали края шапок, а также лисьи или куньи хвосты, которые привязывали к назатыльнику тебетеев.

При украшении узбекских тюбетеек преимущественно использовали вышивки растительных орнаментов. Изображались те растения, которые, наряду с декоративным их значением, обладали какой-либо целительной силой и использовались при лечении различных недугов.

Фото: fergana.info

Фото: fergana.infoСреди цветочных мотивов распространены роза, ирис, гвоздика, тюльпан, петушиный гребешок, цветок яблони и др., а среди плодов — изображения граната, вишни и черешни, миндаля и перца и др.

Растительные узоры часто оживлялись изображениями ярких пестрых птиц. В основном это изображения фазана, петуха, соловья. На тюбетейках вышивают и изображения горного козла, скорпиона, животного, напоминающего леопарда. Распространены изображения звериных лап или птичьих следов. Следы животного указывали путь к воде, а значит, к жизни.

Фото: iqmena.livejournal.com

Фото: iqmena.livejournal.comВ Таджикистане многие узоры, которые вышивались на тюбетейке, сохранились еще со времен зороастризма.

Рисунок, расположенный сверху тюбетейки, означает солнце, узоры по бокам — «ширози» — от сглаза. Рисунок узора напоминает многие известные арийские символы, к примеру, сватику, означающую четыре стихии.

Практически во всех тюбетейках — из всех регионов Таджикистана — есть несколько общих правил. Головной убор разделен зрительно на четыре части, что означает четыре стихии или четыре времени года.

Фото: ok.ru

Фото: ok.ruОсновные узоры в орнаментах таджикских тюбетеек: розы, звезды, тюльпаны, кресты, зигзаги, рудиментарные изображения животных. Очень часто изображается лилия – как символ всех четырех стихий одновременно.

Туркменская тахья также украшалась вышивкой, которая чаще всего имела некий магический смысл.

Фото: pintrest.com

Фото: pintrest.comПо всей поверхности тахьи в несколько ярусов проходят полосы из мелких треугольников, тесно соседствующих друг с другом. Они символизируют сплоченность туркменских джигитов, готовых встать плечом к плечу, чтобы дать отпор врагу.

Как китайцы «окалпачили» киргизов (фото)

На фото – калпак из натурального войлока

Как-то вместе с итальянским журналистом мы гуляли по красочному базару города Оша.

— Какой сувенир мне обязательно надо купить в Кыргызстане? — неожиданно спросил мой спутник.

— Купи себе калпак – киргизский мужской головной убор, — ответила я, не раздумывая. И мы отправились в сувенирные ряды.

Здесь меня ждало большое разочарование: мы обходили лавку за лавкой и никак не могли найти настоящий войлочный калпак («калпак» — тюркское написание названия национального головного убора, формой напоминающего колпак. — Прим. «Ферганы»). Везде продавали его подделку из китайской синтетики по 150 сомов (чуть больше $2). Наконец, в крайнем ряду мы нашли две лавки с настоящими калпаками — 1200-1600 сомов (примерно $17-22).

— Почему так дорого? — спросила я продавца.

— В стране нет войлока, — услышала в ответ.

— Как нет войлока? Овцы, что ли, перевелись? — не унималась я. Продавец лишь улыбнулся. Продал нам настоящий киргизский калпак, не уступив даже 50 сомов. А я решила узнать не только об истории этого головного убора, но и его современном производстве.

Калпак – символ гор

Ак-калпак — это головной убор, сделанный из белого войлока с черными бархатными отворотами. В народном фольклоре его форму связывают со снежной вершиной. Слово «ак», которое переводится как «белый», киргизы используют в нескольких смыслах, кроме обозначения цвета: чистый, честный, священный. В отношении калпака используются, скорее всего, два смысла — белый и священный.

К этому головному убору издревле было особое отношение: свой калпак нельзя передаривать — только передавать из поколения в поколение, он всегда должен быть чистым, его нельзя бросать, вертеть, снимать нужно только двумя руками, класть на специальное место или рядом с собой. А того, кто потерял калпак, обязательно ждут неприятности.

В лавке на базаре

Возможно, приставка «ак» используется также для самоидентификации киргизов, потому что родов и племен у народа много, а название «белокалпачные киргизы» — как бы одно на всех (тут вспоминаются имеющие автономную республику в Узбекистане каракалпаки, в переводе это слово означает «черные шапки». – Прим. «Ферганы»). В крупнейшем национальном эпосе «Манас» говорится, что «киргизы – это народ, носящий белый калпак, вершина которого белая, как вершины Тянь-Шанских гор, а основание — темное, как их подножия».

Калпак шьют из четырех клиньев, расширяющихся книзу. Узоры традиционно вышивают шелковыми нитями, поля чаще всего оторачивают черным бархатом, верх украшается кисточкой, которая свисает спереди.

Калпак имеет много разновидностей, раньше по высоте и оформлению головного убора можно было немало узнать о человеке. Например, представители знати или артисты носили калпаки выше тех, что надевали простые люди. Калпаки «на выход» изготавливались из дорогого тонкого войлока и хорошего бархата и украшались особыми узорами. На свадебном калпаке жениха вышивались белые узоры.

В лавке на базаре

Этот универсальный головной убор, в котором не жарко летом и тепло зимой, изготавливают с разрезами спереди или по бокам. В ненастные дни можно опустить заднюю часть, чтобы дождь не попадал за воротник, а в жару — переднюю, чтобы получился козырек для защиты от солнца.

Калпаком в Кыргызстане очень гордятся. В виде этого головного убора делают автобусные остановки, калпаки надевает олимпийская сборная страны, в 2008 году даже была выпущена почтовая марка с его изображением — достоинством в 6 сомов, а в 2011 году учрежден День калпака.

Сшит калпак, да не по-калпаковски

О том, что калпак до сих пор остается неотъемлемым атрибутом одежды мужчин в Кыргызстане, свидетельствует огромное количество носящих его людей. Но все чаще предпочтение отдается «китайскому» калпаку, качество которого заметно отличается от настоящего. Я специально отсмотрела десятки фотографий, сделанных СМИ во время различных мероприятий: участники празднеств в честь Дня калпака, олимпийская сборная, даже некоторые депутаты — в китайской синтетике.

Остановка в виде калпака

Что произошло с этим популярным культурным атрибутом, почему его заменяет более дешевый синтетический аналог? Все просто: нерентабельно или лень производить качественный головной убор. Чтобы получить хороший войлок, надо выращивать определенные породы овец, состригать с них шерсть, перерабатывать ее в войлок и шить калпаки. Гораздо быстрее и намного выгоднее закупить китайский синтетический войлок и сшить сотни дешевых калпаков. Тем более что население не только само носит подделку, но и дарит ее иностранцам.

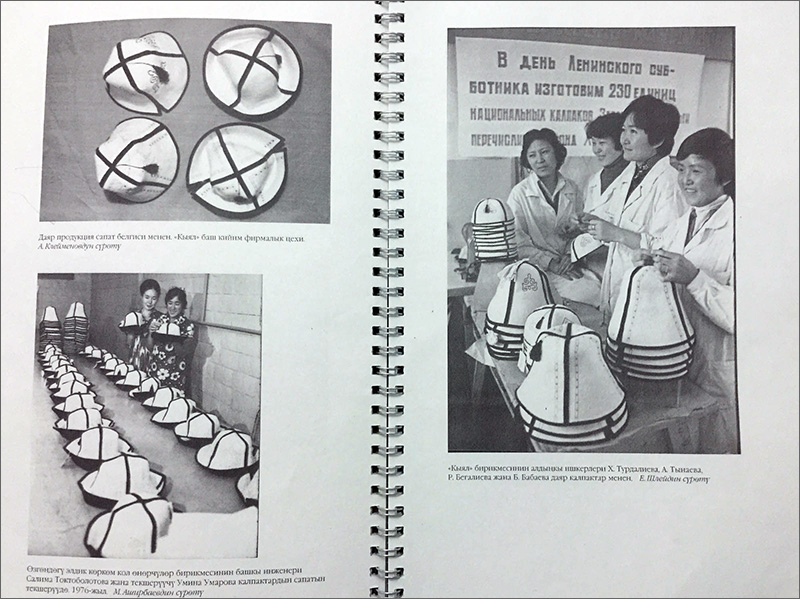

…Вернувшись в Бишкек, я позвонила в национальное объединение народных художественных промыслов «Кыял», о котором в одном из постановлений киргизского парламента говорится, что «это единственное предприятие, занимающееся производством и популяризацией киргизского народного прикладного искусства». «Там точно должны шить настоящие калпаки», — в этой уверенности я взялась за телефон. Меня перекидывали с одного номера на другой, «гоняли» по цехам: «Мы уже давно не шьем калпаки», «Звоните в другой цех, там точно шьют». И так раз за разом, пока я не поняла, что в «Кыяле» калпаки не производят. Расспросив знакомых, я получила номер женщины, которая занимается этими головными уборами, — руководителя Общественного фонда «Мин кыял» Айдай Асангуловой. Встречу она назначила мне как раз в «Кыяле», который, как оказалось, давно разделен на небольшие помещения, сдающиеся в аренду.

Синтетический калпак

Я приехала пораньше, чтобы до начала встречи успеть пройтись по сувенирным рядам Ошского рынка Бишкека. Такая же картина, что и на базаре в Оше — калпаки, коврики и прочие изделия из китайской синтетики. Видела и несколько вещей из натурального войлока. «Китайский» калпак можно купить за 150 сомов (чуть больше $2), цена войлочного начинается от 700 сомов ($10). Торговцы отвечали, что население чаще всего покупает синтетические калпаки. «Особенно много их берут в подарок иностранцам, потому что те не знают разницы», — откровенно сказала одна продавщица.

Новая концепция

Настало время интервью, мы устроились в небольшой мастерской, где клиент, манасчы (сказитель киргизского эпоса о богатыре Манасе. – Прим. «Ферганы») из Таласа, заказывал себе индивидуальный калпак, а две девушки отшивали заказы.

Калпаки из натурального войлока

«Около десяти лет назад на рынке Кыргызстана возникли проблемы с войлочными калпаками, и базары заполнились синтетическими изделиями, — начала свой рассказ Айдай Асангулова. — Раньше киргизский калпак изготавливался вручную, во времена СССР его начали массово и по единому стандарту производить на предприятии «Кыял». Калпак всегда бережно хранили и передавали из поколения в поколение.

Вроде люди знают про калпак и уважают его, но вдруг перешли на синтетическую подделку, которую стали дарить всем подряд, и этот национальный головной убор стал утрачивать свою ценность.

Свое детство я провела вместе с бабушкой. Все, что было связано с головой, в том числе шапки, она считала очень ценным. И в киргизском фольклоре сказано, что свой головной убор нельзя дарить, кидать, крутить, оставлять на полу. Сторона невесты никогда не дарит жениху калпак на свадьбу: мол, и так отдаем целую невесту, так еще и «голову» отдавать — не положено.

Калпаки фабрики «Кыял», 1980-е годы

Калпак — важная часть национального наследия, и я решила изучить его историю. Мы написали проект, получили грант и начали ездить по регионам, встречаться с этнографами и художниками, собирать фотографии из Госархива, смотреть старые фильмы. Много интересного о киргизской национальной одежде нам рассказывали носители традиционных знаний, старожилы деревень. К сожалению, с каждым днем их становится все меньше, с ними уходит и наша культура.

Так вот, раньше киргизы никогда не праздновали день рождения каждый год, они отмечали 12-летний цикл жизни – мучал. В 2011 году мы предложили современную концепцию калпака, основываясь на знаниях стариков, — головные уборы, символизирующие каждые 12 лет жизни человека каймой определенного цвета и особенным узором.

Разновидности калпаков

На 12-летие ребенка мы предлагаем калпак с зеленой каймой — цвета молодой травы — и узором в виде рогов барана, который символизирует начало превращения мальчика в мужчину. На 24-летие – калпак с голубой каймой и узором тундука (верхней основы юрты. – Прим. «Ферганы»), что означает, что мужчина начинает думать о создании своего очага. В 36 лет — коричневый цвет: мужчина-патриот и думает о своей земле. На калпаке вышит беркут, что означает, что человек смотрит на все сверху — с высоты лет. Кайма калпака для 48-летнего мужчины – бежевая, вышит барс: мужчина уже умен и может дать совет подрастающему поколению. Цвет каймы калпака для 60-летних – черно-белый. Такие шапки носили аксакалы, которые уже могли отличать черное от белого, то есть плохое от хорошего. В качестве узора мы решили использовать изображение оленя с ветвистыми рогами, что означает разветвление рода, потомство.

Современный дизайн калпаков

В 2011 году мы написали книгу о калпаке и вместе с Историческим музеем организовали выставку, на которой представили более 100 головных уборов – не только калпаки новой концепции, но и калпаки из фондов музея, Кыргызфильма, предприятия «Кыял» и даже изготовленные к «Олимпиаде-80». Некоторые старинные калпаки нам одолжили люди, другие мы получили в обмен на новые головные уборы во время наших полевых исследований».

Разновидности калпаков. Из фонда исторического музея

Разновидности калпаков, предоставленных киностудией «Кыргзыфильм»

Главная проблема –отсутствие войлока

В цехе предприятия «Кыял», где я брала интервью, калпаки вместе с двумя девушками отшивает директор объединения «Кыргыз Калпагы муундан-муунга» («Киргизский калпак из поколения в поколение») Клара Асангулова. Она рассказала, что раньше, когда эти шапки изготавливали вручную, каждый стежок на них что-то означал: защиту от сглаза или хвори. Сейчас люди просят изготовить калпаки с индивидуальным рисунком, некоторые — с лейблом своей компании и определенной высоты. Часто просят не слишком высокие, чтобы в калпаке можно было сесть в машину.

В цехе по пошиву калпаков

«Пока у меня четыре точки сбыта калпаков в Бишкеке и еще две — в Оше. Клиентура растет: люди начинают понимать, что такое хороший калпак. Но есть проблема дефицита хорошего войлока. После развала СССР исчезли овцы с полутонкой шерстью, той самой, из которой получается хороший войлок. Мы пытались делать войлок сами, но его количества хватило лишь на десять калпаков, а вот для ста единиц его надо заготавливать промышленными масштабами. Сейчас мы закупаем войлок у частных предпринимателей, которые в 1990-х купили станки у промышленных заводов. Войлока не хватает, и приходится неделями стоять в очереди, — посетовала Клара Асангулова. — Конечно, калпак надо возрождать, но делать это следует на государственном уровне, начиная от разведения нужной породы овец и заканчивая созданием завода по изготовлению войлока и пошиву калпаков. Вот тогда страна массово сможет сменить синтетику на традиционный головной убор».

Екатерина Иващенко

Международное информационное агентство «Фергана»

какой народ появился раньше — Рамблер/новости

Ни для кого не секрет, что киргизы и казахи — народы родственные, у них схожие обычаи, языки и традиционная одежда. Даже приготовление блюд национальной кухни и свадебные обряды во многом совпадают. В различных документах Российской империи казахи часто назывались киргизами. И все же, это два разных народа. Они отличаются друг от друга не только тем, что одни живут на бескрайних просторах Центральной Азии, другие — в горах Тянь-Шаня, Северного Памира и по берегам легендарного озера Иссык-Куль. В чем же на самом деле заключается различие между казахами и киргизами?

Древний народ

Согласно историческим данным, киргизы — народ очень древний. Эти тюркоязычные кочевники-скотоводы испокон веков обитали в верховьях Енисея и на территории Южной Сибири, затем они перебрались в восточный Тянь-Шань. Еще в III веке до н.э. китайский летописец Сым Цянь упомянул в своем произведении «Ши цзи» о государстве киргизов.

История этого народа знает много побед и поражений, владения кочевников-скотоводов то разрастались до огромных размеров, то уменьшались под давлением не менее воинственных соседей. Так, в IX веке Кыргызский каганат захватил уйгурское государство, распространив свое влияние на Монголию и Тыву. Но во времена походов Чингисхана киргизы, как и многие другие народы, были поглощены завоевателями. После распада Золотой и Белой Орды, основанных монголами, большинство киргизов мигрировали на Тянь-Шань и север Памира, где живут и сейчас.Длительная история народа отразилась в устном творчестве. Киргизы создали самый объемный поэтический эпос в мире, повествующий о жизни богатыря Манаса, который объединил свой народ, согласно легенде. Эпос передавали из уст в уста. Одна из версий «Манаса», записанная в исполнении известного народного сказителя Джусупа Мамая, была опубликована в 18-ти томах, выходивших в г. Урумчи с 1984 по 1995 годы.

Молодой народ

Казахи — очень молодой народ, а по сравнению с киргизами — просто новорожденный. Первые исторические упоминания казахов датируются серединой XV века. Керей и Жанибек — два султана из династии Чингизидов — были недовольны властью хана Абул-Хайра, который возглавлял Узбекский улус (это государство возникло после распада Золотой Орды). Недовольные султаны увели свои племена в степи, расположенные на юго-востоке современного Казахстана.Поскольку тюркское слово «казак» использовалось многими людьми для обозначения свободного, вольного человека, отказавшегося жить, подчиняясь властям, то племена Жанибека и Кирея стали называть себя именно так. Ведь они самовольно покинули Узбекский улус ради свободной жизни. [С-BLOCK]

Официальные структуры Российской империи, в XVIII веке продвинувшей свои границы далеко на восток и активно заселявшей Урал и Южную Сибирь, столкнулись с проблемой. Нужно было как-то различать казаков, живущих на Дону и Кубани, от тюркоязычных кочевников-скотоводов, называвших себя тем же словом. Поэтому появился этноним «киргиз-кайсак». О народе киргизов русские хорошо знали, а «кайсак» — это исковерканное слово «казак».Впоследствии дополнение «кайсак» исчезло из составного этнонима, и казахов в Российской империи стали именовать просто киргизами, не утруждаясь излишними разбирательствами. Самоназвание народа «казак» было утверждено уже при советской власти, а в 1936 году руководство СССР решило ввести этноним «казах» — опять, чтобы избежать путаницы с казаками. Так и повелось.

Матриархат

Изначально у тюркоязычных кочевников-скотоводов был матриархат. Отдельные историки отмечают, что женское правление племенами Центральной и Средней Азии закончилось примерно в V веке н.э. Хотя процесс утверждения патриархата шел неравномерно, и имеются свидетельства путешественников об отдельных женщинах-правительницах, которые даже участвовали в военных походах наравне с мужчинами, вплоть до XIII века.

Будучи древним народом, киргизы сохранили многие традиции матриархата, что заметно даже сейчас. У этих людей настоящий культ женщины-матери, а слово хозяйки домашнего очага для ее детей — это закон. И даже влияние ислама, который киргизы приняли вместе с другими народами Средней Азии, мало отразилось на отношениях между людьми в семье. [С-BLOCK]

Жителям Российской империи было известно о матриархате, бытовавшем у киргизов. Не случайно ода «Фелица» известного поэта Гавриила Державина (1743-1816 гг.), посвященная Екатерине II, начинается так: «Богоподобная царевна Киргиз-Кайсацкия орды! Которой мудрость несравненна…» Далее из текста ясно, что именно эта «царевна» мудро и добродетельно управляет всем государством, к чему автор призывает и российскую императрицу.

В эпосе «Манас» также есть упоминания традиций, свойственных матриархату. Так, после гибели главного героя его сын Семетей воспитывается в семье своего дяди Исмаила (старшего брата матери, которую звали Каныкей). То есть, ответственность за ребенка возлагается на его родственников по материнской линии, ведь и сам малыш считается продолжателем этой династии.

У казахов, которые как народ сформировались гораздо позже, когда патриархат уже прочно засел в головах людей, в том числе и под влиянием религии, женщины играют не меньшую роль в семье, но делают вид, что все решают мужчины. Все-таки традиции кочевой жизни, когда главное слово было за матерью, хранительницей очага, все еще крепки в народном сознании.

Головные уборы

Национальная одежда двух народов во многом похожа, но есть и некоторые отличия. Например, киргизский мужчина носит ак колпак — головной убор конусообразной формы с полями, который шьется из четырех клиньев белого войлока, расширяющихся книзу. Ак колпак традиционно украшается этнической вышивкой.

А национальный головной убор казаха — айыр калпак представляет собой шляпу с полями, загнутыми кверху. Она изготавливается из тонкого войлока, а снаружи отделывается бархатом или атласом, расшитым золотыми нитями у богатых людей.

Киргизские женщины носили элечек — сложный и объемный головной убор, стоящий из нижнего платка, шапочки, тюрбана и верхнего платка. На изготовление тюрбана состоятельных женщин уходило до 30 метров белой ткани, такой элечек украшали подвесками из драгоценных металлов. [С-BLOCK]

Казахский традиционный женский головной убор называется кимешек. Он проще и состоит всего из двух частей: белого платка и тюрбана, который наматывается сверху. И ткани на изготовление кимешека тратилось гораздо меньше.

Как отмечают этнографы, различия в головных уборах двух народов обусловлены тем, что киргизы жили в горах. Ак колпак прекрасно спасал мужчин от летнего зноя и злых зимних ветров, а ткань элечека использовалась для перевязки раненных, ведь во время кочевок по горным ущельям травмы случались довольно часто.

Язык и произношение

Отличить представителей двух народов проще всего по произношению. Хотя киргизский и казахский языки похожи друг на друга больше, чем русский и белорусский, ученые все же относят их к разным подгруппам.

Изначально киргизский язык, на котором говорили жители верховий Енисея и Южной Сибири в III веке до н.э., относился к хакасско-алтайской группе восточной ветви тюркских языков. Но постепенно под влиянием соседних племен он изменился и теперь относится к киргизско-кыпчакской подгруппе, в которую также входят южноалтайский и ферганско-кыпчакский языки. [С-BLOCK]

Казахский ученые-лингвисты распределили в кыпчакско-ногайскую подгруппу вместе с ногайским, карагашским и каракалпакским языками.

То есть, этнически казахам ближе ногайцы, а киргизам — алтайцы.

По утверждениям лингвистов, произношение казахов ближе к русскому, а киргизы говорят значительно жестче и тверже. Кроме того, большинство фраз они произносят на выдохе. Если в слове есть слоги «чэ» или «чы», то киргиз так и скажет, тогда как в устах казаха это будут «че» и «чи» (заметно мягче).

А сдвоенные гласные киргизы произносят на одном выдохе, как в случае названия горного хребта Ала-Тоо. В отличие от них казах сделает чуть более длинную паузу между двумя звуками «о», чтобы отделить их друг от друга.

Ни для кого не секрет, что киргизы и казахи — народы родственные, у них схожие обычаи, языки и традиционная одежда. Даже приготовление блюд национальной кухни и свадебные обряды во многом совпадают. В различных документах Российской империи казахи часто назывались киргизами. И все же, это два разных народа. Они отличаются друг от друга не только тем, что одни живут на бескрайних просторах Центральной Азии, другие — в горах Тянь-Шаня, Северного Памира и по берегам легендарного озера Иссык-Куль. В чем же на самом деле заключается различие между казахами и киргизами?

Древний народ

Согласно историческим данным, киргизы — народ очень древний. Эти тюркоязычные кочевники-скотоводы испокон веков обитали в верховьях Енисея и на территории Южной Сибири, затем они перебрались в восточный Тянь-Шань. Еще в III веке до н.э. китайский летописец Сым Цянь упомянул в своем произведении «Ши цзи» о государстве киргизов.

История этого народа знает много побед и поражений, владения кочевников-скотоводов то разрастались до огромных размеров, то уменьшались под давлением не менее воинственных соседей. Так, в IX веке Кыргызский каганат захватил уйгурское государство, распространив свое влияние на Монголию и Тыву. Но во времена походов Чингисхана киргизы, как и многие другие народы, были поглощены завоевателями. После распада Золотой и Белой Орды, основанных монголами, большинство киргизов мигрировали на Тянь-Шань и север Памира, где живут и сейчас.Длительная история народа отразилась в устном творчестве. Киргизы создали самый объемный поэтический эпос в мире, повествующий о жизни богатыря Манаса, который объединил свой народ, согласно легенде. Эпос передавали из уст в уста. Одна из версий «Манаса», записанная в исполнении известного народного сказителя Джусупа Мамая, была опубликована в 18-ти томах, выходивших в г. Урумчи с 1984 по 1995 годы.

Молодой народ

Казахи — очень молодой народ, а по сравнению с киргизами — просто новорожденный. Первые исторические упоминания казахов датируются серединой XV века. Керей и Жанибек — два султана из династии Чингизидов — были недовольны властью хана Абул-Хайра, который возглавлял Узбекский улус (это государство возникло после распада Золотой Орды). Недовольные султаны увели свои племена в степи, расположенные на юго-востоке современного Казахстана.Поскольку тюркское слово «казак» использовалось многими людьми для обозначения свободного, вольного человека, отказавшегося жить, подчиняясь властям, то племена Жанибека и Кирея стали называть себя именно так. Ведь они самовольно покинули Узбекский улус ради свободной жизни.

Официальные структуры Российской империи, в XVIII веке продвинувшей свои границы далеко на восток и активно заселявшей Урал и Южную Сибирь, столкнулись с проблемой. Нужно было как-то различать казаков, живущих на Дону и Кубани, от тюркоязычных кочевников-скотоводов, называвших себя тем же словом. Поэтому появился этноним «киргиз-кайсак». О народе киргизов русские хорошо знали, а «кайсак» — это исковерканное слово «казак».Впоследствии дополнение «кайсак» исчезло из составного этнонима, и казахов в Российской империи стали именовать просто киргизами, не утруждаясь излишними разбирательствами. Самоназвание народа «казак» было утверждено уже при советской власти, а в 1936 году руководство СССР решило ввести этноним «казах» — опять, чтобы избежать путаницы с казаками. Так и повелось.

Матриархат

Изначально у тюркоязычных кочевников-скотоводов был матриархат. Отдельные историки отмечают, что женское правление племенами Центральной и Средней Азии закончилось примерно в V веке н.э. Хотя процесс утверждения патриархата шел неравномерно, и имеются свидетельства путешественников об отдельных женщинах-правительницах, которые даже участвовали в военных походах наравне с мужчинами, вплоть до XIII века.

Будучи древним народом, киргизы сохранили многие традиции матриархата, что заметно даже сейчас. У этих людей настоящий культ женщины-матери, а слово хозяйки домашнего очага для ее детей — это закон. И даже влияние ислама, который киргизы приняли вместе с другими народами Средней Азии, мало отразилось на отношениях между людьми в семье. [С-BLOCK]

Жителям Российской империи было известно о матриархате, бытовавшем у киргизов. Не случайно ода «Фелица» известного поэта Гавриила Державина (1743-1816 гг.), посвященная Екатерине II, начинается так: «Богоподобная царевна Киргиз-Кайсацкия орды! Которой мудрость несравненна…» Далее из текста ясно, что именно эта «царевна» мудро и добродетельно управляет всем государством, к чему автор призывает и российскую императрицу.

В эпосе «Манас» также есть упоминания традиций, свойственных матриархату. Так, после гибели главного героя его сын Семетей воспитывается в семье своего дяди Исмаила (старшего брата матери, которую звали Каныкей). То есть, ответственность за ребенка возлагается на его родственников по материнской линии, ведь и сам малыш считается продолжателем этой династии.

У казахов, которые как народ сформировались гораздо позже, когда патриархат уже прочно засел в головах людей, в том числе и под влиянием религии, женщины играют не меньшую роль в семье, но делают вид, что все решают мужчины. Все-таки традиции кочевой жизни, когда главное слово было за матерью, хранительницей очага, все еще крепки в народном сознании.

Головные уборы

Национальная одежда двух народов во многом похожа, но есть и некоторые отличия. Например, киргизский мужчина носит ак колпак — головной убор конусообразной формы с полями, который шьется из четырех клиньев белого войлока, расширяющихся книзу. Ак колпак традиционно украшается этнической вышивкой.

А национальный головной убор казаха — айыр калпак представляет собой шляпу с полями, загнутыми кверху. Она изготавливается из тонкого войлока, а снаружи отделывается бархатом или атласом, расшитым золотыми нитями у богатых людей.

Киргизские женщины носили элечек — сложный и объемный головной убор, стоящий из нижнего платка, шапочки, тюрбана и верхнего платка. На изготовление тюрбана состоятельных женщин уходило до 30 метров белой ткани, такой элечек украшали подвесками из драгоценных металлов. [С-BLOCK]

Казахский традиционный женский головной убор называется кимешек. Он проще и состоит всего из двух частей: белого платка и тюрбана, который наматывается сверху. И ткани на изготовление кимешека тратилось гораздо меньше.

Как отмечают этнографы, различия в головных уборах двух народов обусловлены тем, что киргизы жили в горах. Ак колпак прекрасно спасал мужчин от летнего зноя и злых зимних ветров, а ткань элечека использовалась для перевязки раненных, ведь во время кочевок по горным ущельям травмы случались довольно часто.

Язык и произношение

Отличить представителей двух народов проще всего по произношению. Хотя киргизский и казахский языки похожи друг на друга больше, чем русский и белорусский, ученые все же относят их к разным подгруппам.

Изначально киргизский язык, на котором говорили жители верховий Енисея и Южной Сибири в III веке до н.э., относился к хакасско-алтайской группе восточной ветви тюркских языков. Но постепенно под влиянием соседних племен он изменился и теперь относится к киргизско-кыпчакской подгруппе, в которую также входят южноалтайский и ферганско-кыпчакский языки.

Казахский ученые-лингвисты распределили в кыпчакско-ногайскую подгруппу вместе с ногайским, карагашским и каракалпакским языками.

То есть, этнически казахам ближе ногайцы, а киргизам — алтайцы.

По утверждениям лингвистов, произношение казахов ближе к русскому, а киргизы говорят значительно жестче и тверже. Кроме того, большинство фраз они произносят на выдохе. Если в слове есть слоги «чэ» или «чы», то киргиз так и скажет, тогда как в устах казаха это будут «че» и «чи» (заметно мягче).

А сдвоенные гласные киргизы произносят на одном выдохе, как в случае названия горного хребта Ала-Тоо. В отличие от них казах сделает чуть более длинную паузу между двумя звуками «о», чтобы отделить их друг от друга.

| Лиля Касьянова, |

Часть 2, которая будет опубликована на следующей неделе, будет

, описывающей современные усилия по поддержанию этой традиции. В частности, Лиля хотела бы выразить свою глубокую благодарность Айдай Асангуловой за предоставление большей части информации для этих статей.Обзор киргизских елечек

| Kiyiz duino Festival, Южный Кыргызстан. Фото Эркина и Артура Болюровых. |

Великолепный традиционный головной убор кыргызских замужних женщин, обмотанный как тюрбан, известен как элечек .Форма элечек варьируется от простых оберток до довольно сложных, в зависимости от того, в каком регионе Кыргызстана живет женщина.

Elechek может включать в себя cap-takiya (или chach cap ), который представляет собой крошечный шлемоподобный капот, плотно прилегающий к голове. На спине есть вышитая куирук (тканевая полоска), которая закрывает косички женщины. Советские ученые считали, что кап-такия и кюрука являются относительно поздними дополнениями.

Кап-такия можно дополнить яака (ушные вкладыши) по бокам. Серебряные подвески с кораллами украшали основание яака . Прямоугольный кусок ткани, закрывающий шею и прикрепленный под подбородком, помещается сверху кап-такия . Затем для намотки тюрбана используется белая ткань.состоятельных кыргызских женщин использовали двадцать пять — тридцать метров белоснежной ткани. Женщины среднего класса согласились на пять — семь метров ткани.

| Б.Байзакова, производитель традиционных ковров, пьет чай в Иссык-Кульской области. Источник изображения — Кыргызский государственный архив |

Особый вид украшения — киргак — был закреплен на элечек . киргак был серебряной пластиной, на которую можно было добавлять кораллы, жемчуг и другие полудрагоценные камни, монеты или шелковые ленты и вышивку. В дополнение ко всем перечисленным выше деталям, над тюрбаном может быть намотана тонкая украшенная шаль.

Киргизский головной убор таможни

Как уже упоминалось выше, элечек предназначен для замужних женщин. Первые три дня семейной жизни женщина носила платок. Затем ритуалы, которые подчеркивали переход женщины к семейной жизни, сопровождались переходом от шарфа к элечек .

На этой церемонии элечек был завернут старшей женщиной, обычно старшей невесткой невесты. Поскольку вокруг ее головы наматывали элечек , другие женщины пели пожелания счастья и процветания невесты.Они также призвали молодую женщину уважать ее старших.

| Тундук — Северный Элечек. Фото Эркина и Артура Болюровых. |

А элечек носили круглый год. Его нужно было носить в присутствии свекра и зятев. Даже когда они разводили огонь и готовили пищу, женщины делали это по хозяйству. Недопустимо покидать юрту, даже брать немного воды, не надевая ее.Говорилось, что если из головы женщины снять элечек , она будет лишена достоинства и уважения.

Элечек также имел практическое применение. В случае отсутствия дома женщина, которая только что родила, могла размотать ее элечек и использовать ткань, чтобы пеленать своего новорожденного ребенка. В зависимости от обстоятельств белоснежный элечек можно было использовать в качестве плащаницы для того, кто скончался во время кочевого путешествия.

Время от времени ближайшие родственники умершей женщины сохраняли элечек как семейную реликвию.В некоторых случаях можно было увидеть элечек среди похоронных принадлежностей.

Хотя все еще носили в начале 20-го века, он постепенно заменены простыми головными платками. В особых случаях и на фестивалях это Тем не менее, его все еще можно носить, но большинство современных элечек не являются подлинными — картонная рама обтянута тканью.

Региональные вариации

| Тундук — Северный Элечек. Изображение Эркина и Артура Болюровых |

На севере Кыргызстана элечек состоял из следующих частей: крошечный, похожий на шлем капот с тканевой полосой сзади для покрытия косичек. Тюрбан был помещен сверху, затем покрыт тонкой белой тканью. Северяне намотали его по спирали — таким образом, элечек был цилиндрическим. Затем конец ткани висел на левой стороне, прикрепленный булавкой. (Смотрите фото справа).

На северо-западе головной убор назывался илеки и был либо круглым, либо овальным.Массивная верхняя часть и довольно маленькая полоса лба были региональными отличительными чертами.

Исторические записи показывают, что в Ошской области на юге Кыргызстана головной убор, известный там как келек , был огромен с впечатляющим броском на лоб. Иногда над тюрбаном помещали дури (тонкая шаль).

Во второй части этой статьи будут описаны другие варианты головных уборов, а также описаны современные усилия по поддержанию этой традиции.

Источник материалов:

1. Махова Е.И., Сборник томов . Народы Средней Азии и Казахстана, 1963 г.

2. С.И. Антипина, Аспекты материальной культуры и прикладного искусства юга Кыргызстана 1962

Контакт с Лилией : lolya.87 (at) mail (dot) ru

Читать все статьи Лилии.

Похожие сообщения: Элечек — традиционный головной убор кыргызского происхождения № 2

Киргизия Чии — экраны и коврики для юрты

Манаски — барды Кыргызстана

6 необычных вещей о Кыргызстане

5 причин посетить Кыргызстан

войлочных ковров Кыргызстана

| Лиля Касьянова |

Часть 1 этой статьи была опубликована на прошлой неделе. Это предоставило обзор таможни головного убора и региональных изменений. Во второй части описываются другие варианты головных уборов и описываются современные усилия по поддержанию этой традиции. В частности, Лиля хотела бы выразить свою глубокую благодарность Айдай Асангуловой за предоставление большей части информации для этих статей.

Другие варианты головного убора

| Величественная разновидность элечек, которую носят члены творческой группы Элечек.Изображение Эркина и Артура Болюровых |

В 2013 году при поддержке Фонда Кристенсена в Кыргызстане начался исследовательский проект Elechek . Используя материалы, собранные в советский период, исследование показало, что возраст и семейное положение повлияли на головной убор.

Молодые, замужние женщины носили:

jash kelinderdin kichine elechegi — маленький, креативный элечек и

kelin kelek — тюрбан молодоженов, характерный для южного Кыргызстана

| Тундук — Северный Элечек.Изображение: Erkin & Arthur Boljurovs |

Женщины среднего возраста В головных уборах не было плетения. Они носили либо:

каз элечек (главный элечек) — тюрбан огромных размеров, либо

токол элечек (тюрбан среднего размера) — токол означает «вторая жена», и в исторических источниках есть упоминания о кыргызском многоженстве ,

Пожилые женщины носили kempir kelek, плохо вышитые элечек.

В рамках проекта «Элечек» было выявлено, что тридцать женщин в Кыргызстане и Мургабском районе Таджикистана могут накрутить элечек .

Однако, во многом благодаря таким людям, как Нисакан Малабекова, жительница села Сары-Могол Алайского района Ошской области, сохраняется давняя национальная традиция создания уникальных головных уборов.Нисакан наставляет своих односельчан на том, как накрутить келек или сорогой (торчащие или торчащие), элечек , характерные для Алайского района.

Элечек проект

Как упоминалось выше, в 2013 году проект Elechek был реализован при поддержке Фонда Кристенсена, чтобы сосредоточиться на сохранении этого ценного аспекта традиционной культуры Кыргызстана для нынешнего и будущих поколений.

| Алайская долина, Южный Кыргызстан.Фото Эркина и Артура Болюровых. |

Бесценные знания передавались из поколения в поколение, то есть респонденты проекта унаследовали эту практику от своих матерей, бабушек, тетушек и свекровей.

В рамках исследования было обнаружено, что респонденты, проживающие в Иссык-Куле, Нарыне и Оше, а также в Мургабской области Таджикистана, обладают информацией о восьми типах тюрбанов. Восемь версий элечек были затем реконструированы.

На основе других собранных данных, а также основных записей и изображений, полученных из советских рукописей о материальной культуре народов Центральной Азии, было воспроизведено еще пять разновидностей элечек .

Завершающим этапом проекта стала Выставка «Кыргызский традиционный элечек» , которая была проведена в Кыргызском государственном историческом музее в Бишкеке в конце 2013 года.

Директор музея Анаркуль Исираилова сообщила, что на выставке была представлена реконструированная элехекс , а также головные уборы из коллекции музея, полученные в 1920–1950-х годах. Исторические фотографии из Государственного киноархива и документы из коллекции Государственного исторического музея были также включены.

| Тундук — Северный Элечек. Изображение Эркина и Артура Болюровых |

Свяжитесь с Лилией по адресу: лоля.87 (at) mail (dot) ru

Читать все статьи Лилии.

Связанные должности:

Элечек — Традиционный головной убор кыргызов Часть № 1

100 Опыт Кыргызстана

Юрты Центральной Азии Часть № 1

Юрты Центральной Азии Часть № 2